2025年2月17日民营企业座谈会上,习近平总书记指出,民营经济发展前景广阔、大有可为,广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。这是对民营企业发展成绩的肯定,也是对民营企业健康发展、高质量发展的部署安排,为民营企业在中国式现代化建设过程中做出更大贡献注入了强大信心。

党的十八大以来,我国民营企业持续发展壮大,在规模实力、创新发展、产业地位、国际化经营等方面取得了显著进步,成为不少产业链、产业生态的构建者和主导者,在国民经济中发挥着骨干和引领作用。作为现代化产业体系建设的重要主体,民营大企业理应在夯实中国式现代化物质技术基础中发挥重要作用。同时也要看到,民营企业发展取得的成绩是广大企业和企业家努力奋斗的结果,是党的理论不断创新发展、制度持续变革和政策不断完善的产物。推动民营企业高质量发展,充分发挥民营大企业作用,服务现代化产业体系建设,要进一步在完善政策、优化环境方面持续发力。

民营企业在大企业群体中的重要性与日俱增

改革开放以来,民营经济茁壮成长,从小变大、从弱变强,已经成为推动我国经济社会发展不可或缺的重要力量。特别是党的十八大以来,我国民营企业持续发展壮大,在中国企业500强中的入围数量已经与国有企业平分秋色,重要性与日俱增。

1. 规模实力持续增长,入围数量达到50%

党的十八大以来,伴随民营企业整体发展速度和发展质量的提高,中国企业500强中民营企业的数量保持增长态势,尤其是千亿元级以上的企业数量实现大幅增长。2013中国企业500强中,民营企业数量为190家,占全部500强企业的38.0%。2024中国企业500强中,民营企业数量达到244家,占全部500强企业的48.80%,增长10.8个百分点。国有企业和民营企业上榜数量基本接近,不同所有制企业的数量结构趋于稳定。从千亿元级以上企业数量来看,2024中国企业500强中,民营企业数量达到98家,国有企业数量达到155家,民营企业占比38.74%。

从经济效益指标来看,2024中国企业500强中,244家民营企业营业收入为34.36万亿元,占全部500强企业营业收入的31.21%;净利润为13323.88亿元,占全部500强企业的29.55%。在2013中国企业500强中,190家民营企业营业收入共9.03万亿元,占全部500强企业营业收入的18.06%;净利润为3060.37亿元,占全部500强企业的14.09%。党的十八大以来,中国企业500强中民营企业的营业收入和净利润占比分别增长13.15个百分点和15.46个百分点。

2. 创新质量不断提升,对500强群体贡献度突出

民营大企业作为重要的创新主体,在创新投入、创新布局方面持续发力,取得积极成效,对中国500强群体的创新贡献度日益突出。

从创新投入看,2024中国企业500强共计投入研发费用18137.35亿元,研发强度达到1.9%,创榜单发布以来最高值。其中,民营企业研发费用合计为8206.77亿元,占中国500强企业比重的45.25%。民营企业研发强度为2.75%,显著高于中国500强企业的平均水平。

从创新产出看,2024中国企业500强申报专利总数整体保持增长态势,达202.97万件,申报发明专利88.96万件,占比43.83%,较上年提升4.4个百分点,体现出大企业创新质量的提升。入围的244家民营企业共申报专利总数77.39万件,申报发明专利数达39.91万件,发明专利占比为51.57%。综合来看,民营大企业持有的专利总数和发明专利数占500强企业的比重分别为38.13%和44.86%,而由发明专利占专利总数比重反映出的创新质量高于中国500强平均水平,在很大程度上推动了中国500强整体创新质量的提高。

进一步来看,在2024中国大企业创新100强中,民营企业有54家,略高于国有企业占比。在前10名中,有6家民营企业,分别为华为、中兴通讯、恒瑞医药、蚂蚁科技、美的集团和大华股份。中国大企业创新100强中民营大企业的优异表现展现出了头部民营大企业的创新实力和作为。

3. 产业势能持续提升,在增量中做强做大

民营大企业所处的产业结构不断优化,在房地产、一般轻工业等领域入围数量持续减少,新领域产业逐步扩围,民营企业正在增量中做强做大,反映出民营大企业产业焕新的态势。

相比2013中国企业500强榜单,2024中国企业500强中民营企业的优势产业更加多元,产业势能不断增强。民营企业入围数量排在前20名的行业中,高端制造业和现代服务业逐步扩围,风能、太阳能设备制造企业9家、通信设备制造企业8家、汽车及零配件制造企业7家、互联网服务企业10家、软件和信息技术企业4家、物流及供应链企业5家、保险业3家;钢铁、有色、建筑、家电制造等传统产业实力更加凸显,石化炼焦企业23家、化学纤维制造企业8家,炼化产业链条持续做强;传统行业入围企业数量减少,房地产开发和建筑行业分别减少7家和5家,纺织印染业减少4家,轻工业减少5家。

4. 出海广度深度提高,国际化效益向好

近年来,民营大企业走出去步伐正在加快,国际化经营的广度和深度均在提高。广度上,来自越来越多行业的民营大企业在海外布局扎根;深度上,民营大企业正从产品贸易出海升级到产能出海、本地化经营和产业链出海。

中国企业联合会每年发布的中国跨国公司100大榜单(以海外资产排序)反映出我国大企业国际化经营的现状。2013中国跨国公司100大企业中,民营企业仅入围17家,国有企业83家。在2024中国跨国公司100大企业中,民营企业增长至38家,国有企业62家。民营企业跻身跨国公司100大的数量增长21家。此外,民营企业行业范围扩大至16个,原有行业出海优势继续增强。排在前列的行业中,一般有色金属行业增至6家,家用电器制造、汽车及零配件制造业提高至4家。得益于近几年我国通信互联网和新能源企业在全球范围内形成的优势地位,风能、太阳能设备制造业5家企业入围、互联网服务业3家企业上榜、通信设备制造业各有3家企业上榜。这些领域中的民营大企业不仅是新晋者,更是佼佼者。

跨国指数作为衡量海外企业经营活动占其全部业务活动比例的国际化指标,通常以海外资产、海外营业收入、海外员工占全部资产、总营业收入和员工总数的算术平均数衡量,是表示企业“走出去”深度的显性指标。将2024中国跨国公司100大企业按跨国指数排序,位居前10名的企业中,6家为民营企业;位居前50名的企业中,29家为民营企业。再从单一维度看,代表贸易程度的海外收入占总营业收入比重指标上,前10名中民营企业有6家;代表海外投资建厂程度的海外资产占比总资产指标上,前10名中民营企业有7家;代表本地化经营程度的海外人员占比员工总数指标上,前10名中民营企业有5家。这些都在很大程度上说明民营大企业跨国经营的深度超出了中国跨国公司100大企业的平均水平。

从国际化经营效益看,具有国际化经营行为的民营大企业往往取得了更好的效益水平。以2024中国企业500强为例,国际化经营的民营企业净资产收益率为11.78%,高于非国际化的民营企业,也高于所有国际化经营企业的平均值。

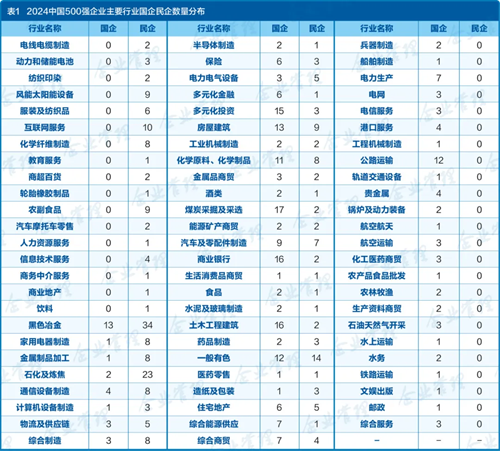

5. 国有民营各展优势,共同推动产业进步

中国500强企业的发展实践表明,我们没有掉入“只有彻底的市场化和民营化才是出路”的理论陷阱,而是坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,推动国有企业、民营企业发挥各自优势,协同共进,共同推动了产业发展进步,支撑起中国经济的高质量发展(见表1)。

总体来说,民营企业和国有企业具有明显行业属性,呈现出各自的发展特色。2024中国企业500强共计分布在74个小类行业,只有民营企业入围的行业有17个,只有国有企业入围的行业有24个,两类企业能够显示出各自相对优势的行业有16个,国有、民营企业分别为8个。

国有企业重在基础设施和基本保障,民营企业强在应用场景和消费体验。上述特征明显体现在两类所有制企业在交通运输业和快递物流业入围企业数量的区别上,铁路运输、水上运输、港口服务、航空运输、公路运输等入围企业数量全部为国有企业,而依赖于良好基础设施和交通网络的快递服务、供应链服务业则主要为民营企业;还体现在电信服务和互联网应用、信息技术服务业入围榜单的不同中,3家电信服务商均为国有企业,互联网服务和信息技术服务企业均为民营企业。国有、民营两种类型企业共同提升了我国交通运输产业、互联网产业的竞争力。

国有企业重在资源、国防和公共事业,民营企业重在下游制造、现代服务和个体服务领域。比如在石化链条中,上游采掘和中下游炼化、化纤、橡胶业分别被国有和民营企业主导。航空航天、兵器制造、船舶制造、电力生产和水务能源供应行业中均为国有企业,商超百货、教育服务、商务中介服务、人力资源服务行业中大多为民营企业。

国有企业的优势领域不能忽视历史成因,民营企业的优势领域更多受到产业兴替影响。比如在改革开放过程中形成的各类大型国有贸易企业是贸易行业中的主力,而在风能、太阳能设备和储能电池等新兴领域中的大企业,民营企业则更具优势。

国有企业和民营企业所在行业分布的差异背后,体现出两者发挥各自优势进行协作协同发展的模式,以及对产业链、产业生态的共建共享。现代产业体系的构建,不仅是对既有产业资源的存量整合和优化,更要面向战略新兴领域和未来产业,民营企业需要和国有企业携手,在增量领域共同做强做大。

激发民营大企业活力,鼓励民营大企业作为

民营企业的发展成绩是广大企业和企业家努力奋斗的结果,也是党的理论创新不断发展、制度持续变革和政策不断完善的成果。以习近平同志为核心的党中央高度重视民营经济发展,深刻把握新形势和“两个一百年”奋斗目标对民营经济发展的新要求,提出了一系列新思想、新观点,持续加强顶层设计,加快构建政策体系,持续推进法治建设,不断优化发展环境,完善工作机制,为民营企业健康发展提供有力制度保障和政策支持。在国内外环境复杂严峻的背景下,为推动民营企业高质量发展,充分发挥民营大企业在建设现代化产业体系中的重要作用,政府和相关部门将进一步完善制度和各项政策安排,强化督导落实,明确民营大企业的产业责任,增强民营企业发展信心,强化其创新主体地位,进一步激发民营大企业的发展活力,鼓励民营大企业积极作为。

1. 夯实产业责任,发挥民营企业骨干引领作用

大企业之大,不仅在规模,更在责任和担当。处于产业链中心地位的民营大企业积极承担产业责任,保障产业链、供应链韧性和安全水平,是落实经济责任的有力路径,也是实现社会责任的强劲抓手。

一是发挥生力军作用。民营经济是推进中国式现代化的生力军,是高质量发展的重要基础,是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。民营大企业要认真履行产业责任,响应国家产业战略,推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级,推动战略性新兴产业和未来产业不断发展。要继续巩固在先进制造业、高端制造业和现代服务业中形成的优势,夯实现代化产业体系。要发挥民营企业的创业热情和报国激情,布局战新产业和未来产业,担当发展重任。

二是强化链主责任。民营大企业在很多产业链、供应链中居于链主地位,要履行好链主的标准责任、质量责任、技术创新责任和价格责任等。通过过硬的产品和技术,创新组织协作方式,纵向拉动供应链,共同向价值链中高端迈进;横向推动产业链升级和优化,提升产业链全要素生产率,提升产业链韧性和安全水平。

三是推动协同发展。各种所有制经济优势互补、共同发展是构建高水平社会主义市场经济体制的重要基石。要推动民营大企业和国有大企业发挥各自优势,强化在资本、产业链、供应链、科技创新、国际化经营等方面的合作,共同推进产业进步。同时要深入破除市场准入壁垒,继续推进竞争性领域的公平开放,完善民营企业参与国家重大项目建设的长效机制。

2. 强化主体地位,提升民营企业创新贡献水平

2024年中央经济工作会议强调,科技创新作为新质生产力的关键要素,对推动现代化产业体系的构建具有重要引领作用。党的二十届三中全会在构建支持全面创新体制机制部署时,强调要强化企业创新主体地位。2月27日,习近平总书记在民营企业座谈会上再次强调,民营企业要努力为推动科技创新、培育新质生产力、建设现代化产业体系多作贡献。因此,应推动民营大企业成为我国创新驱动的重要主体,使其成为培育发展新质生产力的重要阵地。

一是聚焦独特优势,强化自主创新,健全发展新质生产力的民营企业融入机制。新质生产力和民营企业具备的内生创新特质高度契合。应强化民营企业的创新策源能力,开拓首发经济,推动民营企业加大研发投入,开展关键核心技术攻关,突破核心技术瓶颈。鼓励民营企业紧抓关键任务,服务产业发展,在条件允许的情况下,进一步向民营企业开放国家重大科研基础设施和大型科研仪器,支持民营企业参与重大科创平台建设,在更大范围、更高层次、更深程度融入国家创新体系。要健全知识产权保护制度和要素参与收入分配机制,建立民营企业及时进入和退出创新项目的动态政策机制,充分调动民营企业科技创新的积极性。支持民营企业加快发展模式和组织形态的变革,引进智能化设备和现代管理模式,提升全要素生产率,实现绿色发展和数智发展。

二是聚焦协同攻关,建立高能级平台,健全领军企业的带动机制。引导民营大企业与产业链上下游企业、高校和科研机构密切合作,协同创新,统筹“从0到1”的原始创新、“从1到100”的工程创新和“从100到N”的应用创新,形成从基础研究到产业化的创新链条,建立协同高效的产学研协同创新机制,形成上下贯通、左右联动的创新体系。发挥民营企业在市场需求导向的科研组织模式和科技成果市场化应用方面的优势,完善以民营企业为核心的科技成果转化机制,汇聚并优化技术项目成果对接的系统性合力。构建一站式服务平台和一体化工作机制,形成定制化、套餐式的创新政策供给模式,推动创新主体之间的资源共享和优势互补,助力创新链、产业链、资金链与人才链的深度融合,不断提升创新实效。

3. 坚持问题导向,增强民营企业和企业家发展信心

为了全力优化民营企业发展环境,须从制度和法律上落实对国企民企平等对待的要求,从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大,为全力优化民营企业发展环境提供了系统性指引。2月27日,习近平总书记在民营企业座谈会上特别强调,要扎扎实实落实促进民营经济发展的政策措施,明确促进民营经济发展的工作重点。面对民营大企业发展面临的问题,要着眼关键环节,用好关键一招,切实为民营企业发展壮大营造有利环境。

一是强化督导落实,让“平等对待”真正落地。要盯住民营大企业反映的突出问题,特别是其对发展环境的差异性需求,在不断完善政策安排的基础上,充分发挥考核指挥棒作用,将民营企业发展环境纳入各级政府考核体系,对民营企业面临的权利平等、机会平等和规则平等问题进行台账管理,有的放矢疏通堵点,强化服务。持续优化各级政府部门与民营大企业的常态化沟通交流和问题解决机制。常态化开展多种形式的督查工作,及时通报典型案例,发挥负面典型的警示教育作用。继续写好“规范”和“引导”文章,既要规范各类所有制企业的资本行为,又要积极发挥资本作为生产要素的功能,让有志于在现代化体系建设中更好地发挥作用的民营企业大展拳脚。

二是加强舆论引导,建立充分信任民营企业的舆论环境。强调舆论环境和社会认知对增强民营企业发展信心的重要性,推动民营企业发挥更大作用。要全面、完整、准确阐释习近平关于民营企业、民营经济发展的思想,深刻认识党和国家对民营经济发展的方针政策,党的理论和实践一脉相承、与时俱进,持续宣传党中央关于坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”的立场态度。要推广发展民营经济的典型经验做法,尤其是其在产业壮大和创新发展中做出的贡献,不断培育塑造民营企业和企业家正面典型。规范涉及民营经济的信息传播秩序,批驳蓄意炒作、造谣抹黑民营企业和企业家的言论。培育和弘扬企业家精神,支持更多民营经济代表参加国际经济活动、参与多边工商合作机制、走向更广阔的舞台。